(продолжение)

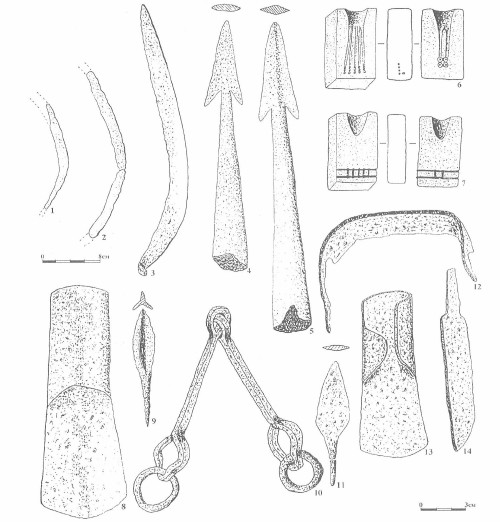

Основой экономики древней мордвы во второй половине 1-го тысячелетия нашей эры было скотовод-ство. Об этом свидетельствуют кости домашних животных, найденные на поселениях, захоронения лошади и коровы, находка косы-горбуши, используемой для заготовки кормов на зиму. Все большее значение начинает приобретать пашенное земледелие, возникшее в этот период. Совершенствуются лесорубные орудия: в VIII веке появляется проушной топор, в X веке — широколезвийиый.

| | |

Артефакты погребений VI-VII веков из могильника Кужендеево

(древнемордовская культура) | | |

О роли топора в жизни древней мордвы говорит присутствие его почти в каждом мужском погребении. Найдены орудия труда, применявшиеся для обработки земли и уборки урожая: железные наконечники пахотных орудий на городище VI-VIII веков Ош-Пандо в Мордовии (Ю.А. Краснов, 1987), мотыжка, серпы.

Большое место в хозяйстве продолжают занимать охота, рыболовство, бортничество. Развивается металлургия железа; следами железоделательного производства являются крицы, шлаки, железный слиток, найденные на поселениях. Бронза продолжает использоваться в ювелирном деле.

Развитие экономики, в первую очередь производящих ее отраслей, привело к увеличению стабильного прибавочного продукта, к еще большему обогащению отдельных семей, усилению имущественного нера-венства. Дополнительным источником приобретения богатств продолжал оставаться военный грабеж. Существование укрепленных поселений — городищ, присутствие оружия практически в каждом мужском погребении свидетельствуют о том, что опасность военного нападения, а также готовность к военным действиям были характерны для древнемордовского общества. Все мужчины являлись воинами.

Активные торговые отношения с сопредельными территориями также способствовали обогащению немногих. Во второй половине 1-го тысячелетия нашей эры преобладали торговые связи с южными со-седями: сначала сарматами, а в VII-IX веках с алано-хазарским миром.

* * *

Победа Святослава над хазарами в 965 году и падение Хазарского каганата привели к усилению торговых связей с Древнерусским государством.

Новый торговый партнер в лице Волжской Булгарии появился в X веке. Предметами южного импорта были различные украшения, в т.ч. браслеты, серьги, височные кольца, перстни, бусы, а также оружие, поясные наборы. Украшения с выемчатой эмалью и зернью, некоторые фибулы имели славянское про-исхождение. Вероятно, через славян в мордовские земли из Прибалтики проникали янтарные бусы и про-низки. Все эти процессы нашли отражение в захоронениях могильников.

Погребение военной знати отличаются обилием и богатством сопровождающих вещей, в т.ч. привозных. В них, наряду с оружием и предметами конского снаряжения, находились богатые поясные наборы, сере-бряные и бронзовые украшения, в т.ч. серебряные застежки с «крылатой» иглой. Именно этих погребе-ниях, как правило, присутствуют женские украшения в качестве погребального дара.

Наряду с богатыми захоронениями, существуют погребения и с небольшим количеством рядовых обиходных вещей. Распад родовых отношений привел к сложению территориальной общины. Отражение этого процесса - присутствие в древнемордовских могильниках погребений с ориентировкой, характерной для иных этнических общностей, в т.ч. прикамской, позднесарматской, славянской (М.Ф. Жиганов, 1976).

В то же время коренное население заимствовало отдельные черты их погребального обряда. Так, появление трупосожжения связывается с притоком славянского населения (А.В. Циркин, 1965).

Еще одним проявлением распада родового строя и формирования новых общественных отношений является существование у древней мордвы патриархального рабства, на что указывают особенности некоторых парных захоронений, в которых прослеживается принудительный характер смерти одного из погребенных (А.Е. Алихова, 1959). На рассматриваемой территории к таким погребениям могут быть от-несены женское трупоположение с кальцинированными костями близ черепа и мужское трупоположе-ние с черепом другого человека в ногах - оба из Абрамовского могильника (№ 82).

Имущественная и социальная дифференциация общества, распад родовой и сложение территориаль-ной общины, существование патриархального рабства свидетельствуют о том, что к концу 1-го тысячелетия нашей эры строй военной демократии начинает трансформироваться в новое социально-экономическое устройство с формирующимися раннефеодальными чертами.

Таким образом, во второй половине 1-го тысячелетия нашей эры мордва была единой этнической общностью (А.Е. Алихова, 1965; М.Ф. Жиганов, 1976). В письменных источниках этого времени для ее обо-значения употреблялись слова: «Морденс», «Мордия» (Документы и материалы, 1940). Лингвистический анализ показывает, что мокшанский и эрзянский языки развивались из общего праязыка. Отсутствуют различия и в типах украшений и инвентаря на территории расселения мордвы. Отличие северной и южной ее групп проявляется в преобладании северной ориентировки погребений на Север и южной — на Юг.

Примечания

Нумерация археологических памятников приводится по справочнику Т.Д. Николаенко, Выпуск 1

Т.Д. Николаенко «Археологическая карта России: Нижегородская область» // Москва, 2004