(продолжение)

Исследованы два селища с древнерусской и булгарской керамикой. Кириково 1 (№ 528) расположено на реке Сундовик, в ее низовье, Кожино (№ 142) — на реке Теша. Кроме обломков гончарной древнерусской и булгарской посуды здесь найдены глиняное рыболовное грузило, каменный жернов, металлические шлаки, кости животных.

Инициатива переселения в мордовские земли на начальном этапе исходила от рядового русского населения, которое не завоевывало, а селилось на них, создавая свои поселения рядом с мордовскими (А.П. Смирнов, 1940). После разгрома Волжской Булгарии русскими войсками в 1220 году и падения Ошеля инициатива в освоении мордовских земель уже переходит к русским князьям (А.П. Смирнов, 1951; М.Ю. Пухов, 1991).

В 1221 году при впадении Оки в Волгу великий князь Владимирский Юрий Всеволодович основывает Нижний Новгород (ПСРЛ, 1962. Т.1. с.445), что повлекло за собой борьбу с мордвой. А уже в 1239 году мордовские земли были завоеваны татаро-монголами (ПСРЛ, 1962. Т.1. с.469-470).

* * *

В юго-восточной части Нижегородской области известно одно селище, на котором найдена только гончарная булгарская посуда — селище Архангельское I (№ 710). Сопоставляя ряд фактов: количество известных мордовских поселений с булгарской (15 — околе 40%) и русской (шесть — примерно 15%) керамикой (причем пять из шести кроме русской имели и булгарскую посуду); довольно частые находки булгарской керамики в погребениях мордовских грунтовых могильников и отсутствие в них древнерусской; союзнические отношения Пургасовой Руси с Волжской Булгарией,следует признать, что связи мордвы-эрзи с булгарами были более тесными, чем с русскими, и булгарские культурные традиции проникли глубже в мордовскую среду.

Вероятно, западная ориентировка погребений, широко распространенная в мордовских могильниках, начиная с конца 1-го тысячелетия нашей эры, отражает прежде всего булгарское влияние, а не русское, как считают некоторые исследователи (А.В. Цнркин, 1965. С.214, 220; В.Н. Мартьянов, 1990; с.208, 209).

К марийским памятникам X-XIII века принадлежат два городища. Пять памятников отнесены к их кругу предположительно. Городища расположены на месте укрепленных поселений раннего железного века. На Васильсурском городище 5 (№ 296) исследованы постройка подпрямоугольной в плане формы, заглубленная в материк; остатки глинобитной печи, площадки из утрамбованной глины, хозяйственные ямы. В это время были сооружены укрепления с напольной стороны.

Особенностью исторического развития юго-востосточной части нынешней Нижегородской области в XIV-XVII веках является переплетение судеб мордовского и русского народов, происходившее в начальный период на фоне татаро-монгольского ига, в значительной степени разобщившего их и поставившего во враждебные отношения, а с XV века в рамках формирующегося единого Русского централизованного государства, способствовавшего их консолидации.

Мордовская земля, завоеванная татарами в 1239 году, и позднее подвергалась их набегам. В 1288 году «...князь Елортай Ординский Темирев сынь, приходи ратью на Рязань, и воева Рязань, Муромъ, Мордву, и много зла сътвориша, идоша во свояси...» (ПСРЛ, 1965 Т.10, с.167).

Со временем мордва, подвластная татаро-монгольским ханам, была втянута в орбиту их политических интересов. В 1339 гду она упоминается в числе войск, посланных ханом Узбеком под Смоленск (ПСРЛ, 1965; Т.10 c.211). В 1377 году мордовские князья помогли татаро-монголам разбить русское войско в битве на реке Пьяна (ПСРЛ, 1965; Т.11 С.27-28).

Положение нижегородских земель, расположенных по соседству с татаро-монголами и подвластными им народами и испытывавших их постоянные набеги, было очень сложным. Несмотря на это, границы княжества расширялись. Суздальский князь Константин Васильевич в 1341 году, присоединив к своим землям Нижний Новгород, ранее находившийся во владениях великих князей Владимирских, и в 1350 году, перенеся туда свою резиденцию, положил начало Суздальско-Нижегородскому княжеству (Константин Васильевич, 1903; с.117).

Усиленно привлекая переселенцев из других областей, распространяя власть на соседнюю мордву, он значительно продвинул границы княжества к востоку по Волге. Во второй половине XIV века при впадении реки Сундовик в Волгу возводятся первые укрепления Лысковской крепости (№ 506), которая являлась опорным пунктом в освоении русским населением территорий к югу от Волги и защищала восточные рубежи княжества.

В 1372 году Городецкий князь Борис Константинович основал город Курмыш (№ 631) на реке Сура - оплот от набегов мордвы, марийцев и татаро-монголов. К концу XIV века северо-западные земли мордвы, включая нижнее течение Суры, становятся частью Суздальско-Нижегородского княжества, а с 1392 года, после присоединения Суздаля и Нижнего Новгорода к Великому княжеству Московскому, входят в состав Русского централизованного государства (Борис Константинович, 1908; с.237).

* * *

Укрепление Русского государства, его успехи в борьбе с татаро-монголами привели к росту притока русских поселенцев, усилению экономических связей местного населения с Русью, распространению русской культуры. С 15 века, оказавшись под надежной защитой Русского государства, северная мордва выступает на его стороне против татаро-монголов (ПСРЛ, 1965; Т.12. с.61-62).

Еще во время существования Суздальско-Нижегородского княжества стали складываться система обороны его рубежей и пограничная служба. Первое упоминание о заставах — сторожевых отрядах — в русских летописях относится к 1375 году. «Того же лета Татарове прииде за Пианою волости повоевали, а заставу Нижняго Новагорода побили...» (ПСРЛ, 1922. Т.15. с.112.).

Пограничная линия, защищавшая княжество с юго-востока и востока, представляла собой засечную черту, проходившую от Мурома по левому берегу реки Сережа, междуречью Сережи и Пьяны, далее по левому берегу реки Пьяна до места впадения ее в Суру и затем по левому берегу реки Суры до ее устья (И.А. Кирьянов, 1961).

Она включала главный опорный пункт — Курмыш (№ 631) и цепь небольших пограничных крепостей — острожков (в т.ч. городища Каменищи — № 233 и Луговое — № 678). После потери самостоятельности Суздальско-Нижегородским княжеством его юго-восточные и восточные рубежи стали границей Русского государства и оставались ими до середины XVI века.

* * *

Конец XV - начало XVI века отмечен ростом военной активности казанских ханов. Нижегородское Поволжье понесло огромные потери, многие поселения были разрушены, опустошены.

В 1523 году Василий Иванович III заложил крепость Васильсурск на восточном берегу Суры, близ места ее впадения в Волгу, которая становится плацдармом для наступательных операций Русского государства (И.А. Кирьянов, 1961).

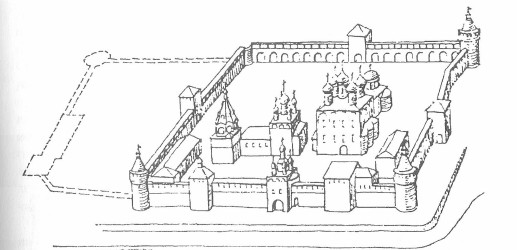

С падением Казани в 1552 году граница отодвигается к юг и до середины XVII века проходит по реке Алатырь. Одной из главных задач в то время становится защита южных рубежей от набегов степняков-кочевников. Примерно в 1576 году на реке Теша с этой целью строится Арзамасская крепость (№ 80) (И.А. Кирьянов, 1961; с.101), в 1660 году земляные укрепления возводятся в Большом Мурашкино (№ 203) (И.А. Кирьянов, 1961; с.95), в 1662—1667 годах каменные стены и башни сооружаются вокруг Макарьевекого монастыря (№ 555) (С.Л. Агафонов, 1987. с.285).

| | |

| План Макарьевского Желтоводского Троицкого монастыря (русская культура) | | |

Примечания

Нумерация археологических памятников приводится по справочнику Т.Д. Николаенко, Выпуск 1

Т.Д. Николаенко «Археологическая карта России: Нижегородская область» // Москва, 2004