(продолжение)

Несмотря на сложную политическую ситуацию, в которой мордва пребывала после татаро-монгольского завоевания, производительные силы ее, особенно в XV-XVI веках, когда Русское государство окрепло и создались условия для мирной жизни, медленно, но продолжали развиваться. Широкое распространение получают широкообушные топоры, близкие по облику современным; совершенствуются пахотные орудия; основой земледелия становится трехполье, появляются водяные мельницы - показатель возросшего про-изводства зерновых культур.

Стремление увеличить пахотные земли привело к возникновению нового типа поселении, характерного для лесных районов, — зимниц, состоявших из небольшого числа жилых и хозяйственных построек, окруженных пашней (М.Ф. Жиганов, 1976). Большую роль в развитии ремесла и торговли играли города и ярмарки.

Известно 70 русских позднесредневековых памятников: 62 селища и поселения, семь крепостей, одно местонахождение. Семь памятников отнесены к этому периоду предположительно. Селища располага-лись главным образом на первых надпойменных террасах рек Теша, Волга, Сура и их притоков, а также Пьяны, на высоте в среднем 3—12 метров над водой, реже — на пологих склонах оврагов.

Преобладают небольшие поселения размерами 30-100x20-40 метров; гораздо меньше средних посе-лений (180-200x40-160 м). Два селища выделяются большими размерами: близ села Помра (№ 414) — 850x650 метров и Стуклово 4 (№ 473) – 500х200-300метров; толщина культурного слоя чаще всего сос-тавляет 0,1—0,4 метра.

| |  |

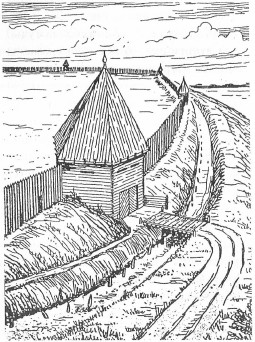

Реконструкция укреплений Лысково

Русская культура XIV-XVII века | | План города Арзамаса

середина XVIII века |

На поселениях найдены: гончарная позднесредневековая посуда, в т.ч. сероглиняная, красноглиняная, белоглиняная, чернолощеная; железные ножи, глиняные пряслица, кости животных. Находки железной руды, шлаков и криц свидетельствуют о существовании на них металлургического и кузнечного ремесел.

* * *

Крепости расположены на мысах, образованных оврагами или поворотом речной террасы, как правило, высоко над водой. Устройство оборонительных сооружений – крепостей, возникших в XIV веке, схоже: они были окружены валом и рвом с его внешней стороны. На валах возводились деревянные сторожевые башни с частоколом, а в Курмыше (№ 631) - срубы-городни. Частокол проходил и по дну рвов.

Береговые склоны Курмышской крепости были усилены «тыном вострым, а по тыну рубленными террасами» (И.А. Кирьянов, 1961, с.73). Для оборонительных сооружений XVI-XVII веков (Арзамас — №80, Большое Мурашкино № 203) обычно создание искусственных водоемов перед стенами, которые исполь-зовались также для заполнения водой соседних рвов.

Размеры и мощность культурного слоя крепостей различны. Так в Лысковской крепости (№506) они составляют 700х400 и 0,2-0,6 метра соответственно, в пограничной крепости-острожке Каменищи (№233) – 200х130 и 0,3 метра. Мощность культурного слоя в Большом Мурашкине (№203) достигает 1,5 метров.

На территории крепостей найдено большое количество различных изделий, среди которых железные наконечники стрел, ножи, кресала, ключ от цилиндрического замка, иглы, фрагменты стеклянных сосудов, керамические изразцы, костяные иглы и гребни, каменные и гляняные рыболовные грузила, а также кости домашних животных – свиньи, коровы, овцы; кости птиц и рыб, в т.ч. осетровых; зерна пшеницы, дикой ржи, ячменя.

В Лысково (№506) исследованы остатки наземного жилища с глинобитной печью и погребом, а также четырех полуземлянок. Одна из них – с печью-горном, близ которого находились железная руда, крицы и шлак, была производственным сооружением.

Археологические и письменные источники свидетельствуют о том, что крепости, первоначально являясь прежде всего опорными пунктами оборонительной системы и военно-административными центрами, из которых осуществлялось управление краем, со временем становились также центрами ремесла и торгов-ли. Торгово-ремесленными центрами становятся и некоторые большие села, превращаясь в населенные пункты городского типа, например, Большое Мурашкино (№ 203).

В 1641 году был подписан указ об учреждении ярмарки у стен Макарьевского монастыря (№ 555). Располагаясь в выгодном для торговли месте — на середине Волжского пути, она становится одной из крупнейших в Русском государстве, благотворно влияя на развитие экономики в Нижегородском крае.

Археологические материалы XIV-XVII веков свидетельствуют о том, что мордовская и русская культуры на территории юго-восточной части современной Нижегородской области существовали в значительной степени самостоятельно. Из 62 известных русских селищ только на шести найдена мордовская лепная посуда. Возможно, таких поселений было больше, так как лепная мордовская посуда со временем выходила из употребления и заменялась гончарной русской. Не зафиксировано ни одного могильника, на котором бы покоились русские и мордва. Мордва хоронила умерших на своих кладбищах по языческим обрядам, сохранившим многие черты предшествующего времени.

В то же время существовала еще обрусевшая группа мордвы - терюхане, известная по этнографическим данным XIX века. В середине XIX века насчитывалось 49 терюханских селений с числом жителей 25 тысяч человек (Терюхане, 1956; с.364).

Терюхане говорили на русском языке, их селения и жилища не отличались от русских. Однако, в двух могильниках XVI-XVIII веков — Кужадонском (№ 409) и Сарлейском (№ 416), отнесенных к терюханам, сохранялся мордовский языческий обряд погребения.

* * *

Степень изученности археологических памятников юго-восточной части Нижегородской области позво-ляет лишь приоткрыть страницы ее истории. Регион являлся местом постоянных контактов различных культур и народов, причем одно из основных направлений влияния — восточное.

Памятники поздней бутовской культуры несут следы воздействия мезолитических культур Средне-волжского бассейна. В северо-восточной части региона совместно встречается керамика балахнинской и волго-камской культур. Зафиксированы поселения и могильники семи археологических культур эпохи бронзы. На ряде памятников прослежены процессы трансформации балановской и поздневолосовской культур и формирования чирковской культуры.

В конце второго тысячелетия до нашей эры племена поздняковской, балановской и чирковской культур вступают в контакт с племенами культуры сетчатой керамики. Близ устья реки Сура племена городецкой культуры соприкасаются с племенами ананьинской культуры. Городецкая культура генетически связана с древнемордовской. История мордвы неразрывна с историей многих народов — прежде всего русских, булгар, татар, кочевников. Зачастую испытывая их сильное давление, теряя свою политическую самосто-ятельность, она тем не менее сумела сохранить своеобразие своей культуры.

Примечания

Нумерация археологических памятников приводится по справочнику Т.Д. Николаенко, Выпуск 1

Т.Д. Николаенко «Археологическая карта России: Нижегородская область» // Москва, 2004